2017年からES6 Modules、ES Modules、またはESMと呼ばれるJavaScriptを外部参照する際の新しい仕様が広まってきました。

まだ筆者も勉強中ですが、簡単に説明すると外部参照するJSの任意の部品(モジュール)を使うための新しいルールといった感じです。

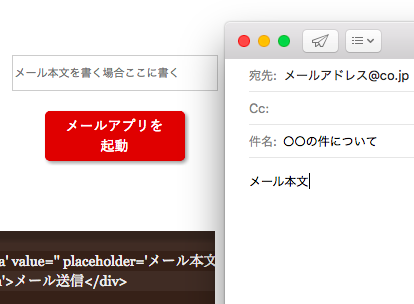

以下はそのサンプルで、外部のJSのfunctionをボタンを押されることで発火させています。

ボタンが押されるとこの要素にクラスを追加されます

ボタン

上のボタンを押すとid="demo_text"の要素に、class名「demo_style」を追加 / 削除します

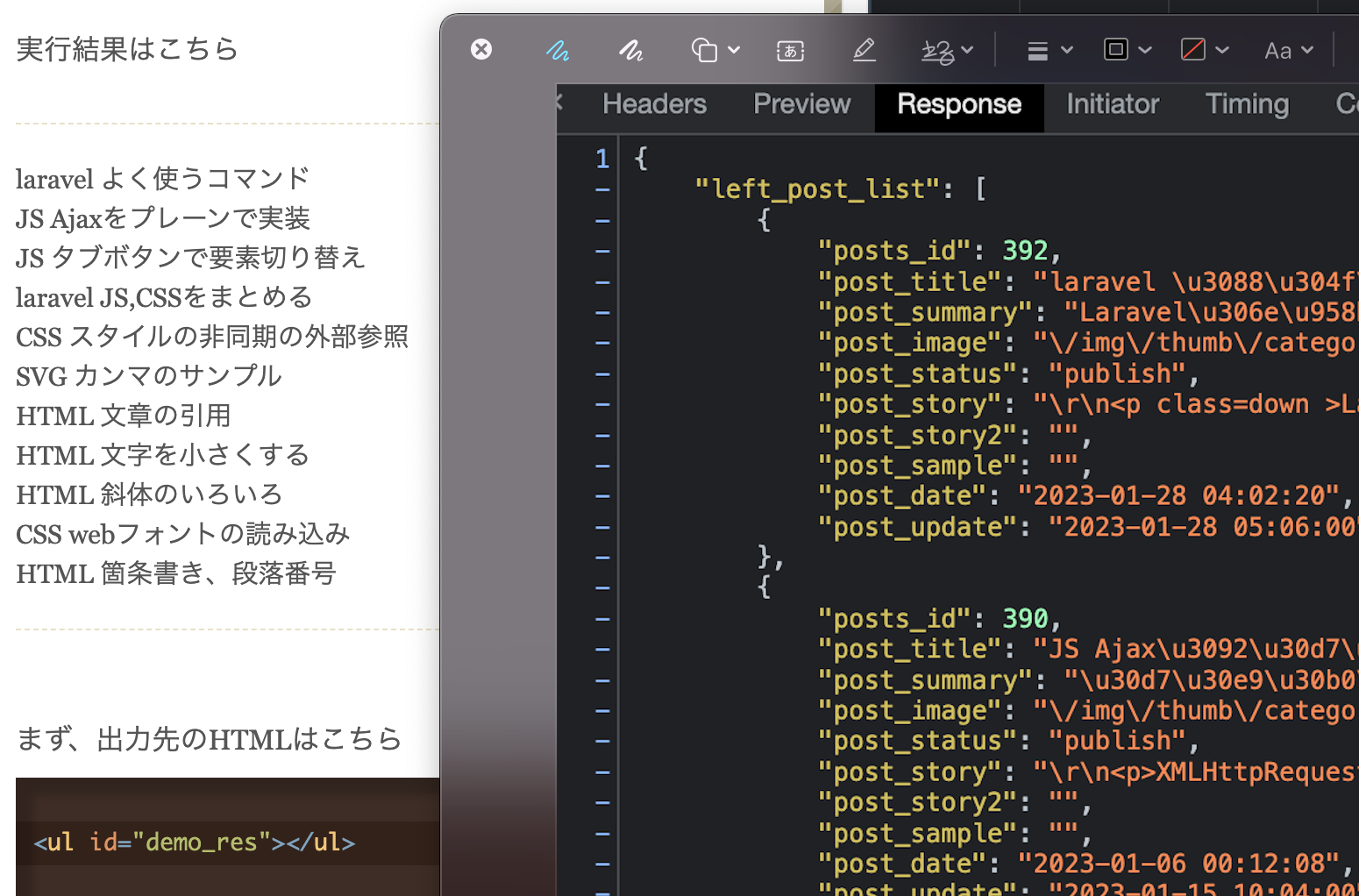

単純な動作ですが、以下のようにあえて外部JSのfunctionを呼んでいます。

JSを呼ぶ側はこんな内容です。

<script type="module">

//type="module"は必須です

import {myToggleClass} from "/js/esm/sample/220/sample-module.js";

// import { 呼びたいfuctionなどカンマ区切り } from "参照するJSファイル";

document.getElementById("demo_btn").onclick = function() {

myToggleClass('demo_text','demo_style');

//呼び出したfunctionが使えます

};

</script>とてもシンプルで読めばどこの何を使っているのか、を宣言するような書き方になっています。

JSはHTML内のどこで外部参照しても、すべて読み込み、書き方によってはどこでも部品を呼び出すことができるので、メリットでもあり、混乱のもとでもあります。

このような記述が普及すれば、重複や乱用が減って、長い目で保守、更新が楽になります。

読まれる側のsample-module.jsは、以下の内容で記述してあります。